全国劳动模范林实践:用代码造出了一个“技能练兵场”

原标题:林实践在键盘上发起技术攻坚,带领团队研发仿真实训平台,实现操作培训界面可视化——(引题)

他用代码造出了一个“技能练兵场”(主题)

本报记者 李润钊

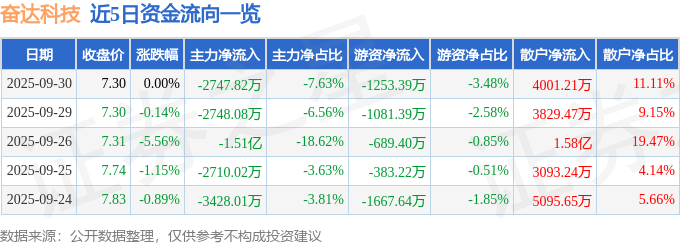

林实践在机房内调试服务器。本报记者 李润钊 摄

金色的晨曦穿透福建泉州电信大厦7楼的玻璃窗,在林实践的办公桌上投下流动的光影。此时,一头利落短发、戴着黑框眼镜的林实践,正注视着眼前的电脑屏幕。

桌子的一角,云计算、软件开发、人工智能等专业书籍整齐堆叠。扉页上密密麻麻的批注,无声诉说着书的主人与代码、数据相伴的故事。

今年50岁的全国劳动模范林实践是中国电信泉州分公司智能云网调配运营中心专技。他带领团队研发的仿真实训平台,实现了培训操作界面可视化,创建了仿真效果极佳的虚拟培训环境。这一创新不仅解决了硬件实验室成本高的难题,还在全国率先实现在线进行岗位资格实操认证考试。

1998年,从浙江大学毕业的林实践,带着对计算机专业的热忱来到泉州电信,一头扎进深邃的技术世界。不善言辞的他习惯用键盘上指尖的起落回答问题,在一场又一场“0”与“1”的技术攻坚中,他的目光始终聚焦前沿技术。

拓荒:用代码造“实验室”

2007年盛夏,泉州电信机房的铁皮门被推开,热浪裹挟着机器的嗡鸣声扑面而来。32岁的林实践盯着眼前的一排排设备敲击着代码,汗珠顺着他的脖颈滑进衣领。

彼时,机房之外,光网与IP化浪潮正席卷通信行业,泉州电信的技术团队被一个难题“卡住了脖子”——搭建实验室需耗资百万元购买设备,送员工参加技能培训的费用能买两台顶配电脑。

当时,由于通信运营商设备种类繁多,设备之间兼容性不高,开展人才技术培训时只能拆解真机,成本高昂且影响生产。

展开全文

“难道技术练兵只能靠烧钱?”这个疑问像一根刺,扎得林实践彻夜难眠。

转机出现在一场福建电信组织的网络培训中。当听到“仿真技术”时,林实践猛地攥紧笔记本:“能不能在电脑里造出设备?”

没有经验、没有资源,只有机房角落里的3台旧电脑。林实践光着膀子蹲在机器前,用翻译器逐行啃英文资料,把上千页的手册翻得卷了边;从网络社区“扒”零散的“镜像包”,像拼图般用代码“粘”出雏形。

5个月后,中国电信宽带业务维护服务技能竞赛擂响战鼓。当其他参赛队伍苦等设备时,福建的选手已在林实践搭建的“数字人才练兵场”上完成了上百次演练。最终,借助这个藏在机房角落里的“秘密武器”,林实践让行业看到了“用代码造实验室”的曙光。

颁奖台上,他摩挲着旧电脑的外壳轻笑:“看,荒漠里也能种出绿洲。”

挑战:18年磨一剑

对于林实践来说,仿真实训平台从1.0到4.0的迭代,如同一场持续18年的修行。

2013年清晨,培训老师一句随口的抱怨,让林实践僵在屏幕前:“学员生怕按错按钮,手都在抖。”彼时的单机版仿真平台像一条独木桥——仅容5人操作,一次失误就可能导致系统崩溃。

“必须造出个‘后悔键’!”林实践带着3个年轻人一头扎进机房。没有分布式资源池,他们就跑遍全城找二手服务器。白天,他们跪在地上理线;深夜,他们猫在工位写代码。为拆解2000多个操作步骤,4个人把行军床搬进了机房。一天夜里,灵感如电光石火:“快照!就像游戏存档!”

“快照回滚”功能诞生的那一刻,林实践颤抖着按下测试键。屏幕上,故意删除的配置瞬间复原如初。“成功了!”欢呼声中,林实践暗自感叹:“做技术就像闽南人垒塔,差半块砖都不行。”

更大的挑战发生在2017年。仿真实训平台遭遇项目资金短缺,团队士气一度陷入低迷。林实践默默取出自己的积蓄购置新设备:“平台是咱的孩子,再难也得养大。”

传灯:百叶窗下的代码传承

“师傅,加密算法根本啃不动。”一位95后工程师把键盘推得老远,眼圈泛红。林实践不语,只是搬来笔记本坐到他身边。

百叶窗缝隙漏进的晨光在代码行间跳跃,两人对着屏幕手绘流程图,铅笔尖在纸上沙沙游走。“你看这里。”他指向一段函数,“像不像泉州老匠人编竹篾?一环扣一环才经得起风浪。”

这样的场景在林实践劳模创新工作室里比比皆是。

墙上的团队树状图记录着工作室里的传承密码:新员工转正必须独立开发工具,老带新采用“问题倒逼法”。

2020年入职的技术员林泽堃曾被拖拽功能的程序漏洞逼哭。“学中干、干中学”“不怕慢,就怕站”“没有解决不了的难题,只需要坚持不断试错”……林实践时常这样勉励自己的徒弟。

夜幕低垂时,林实践的劳模创新工作室常亮着3盏灯——顶灯照亮全员协作的白板,台灯聚焦师徒并肩的屏幕,林实践案头那盏小夜灯则映照着待批注的技术手册。

多年来,23名技术骨干在这里淬火成钢,104项计算机软件著作权在这里诞生。林实践感叹:“人才培养就像千兆光纤里的光子,既要高速传输,也要激发新生。”

举火:数字森林里的长明灯

不久前,在福建电信举办的光宽技能大赛现场,红蓝军攻防战在翼航平台激烈交锋。年轻工程师们指尖飞舞,虚拟设备拓扑图在巨屏上流光溢彩。

林实践坐在观众席角落,两鬓霜色与荧幕蓝光交织。

18年前种下的“仿真种子”,已长成覆盖80套大型实验室的技术森林,累计培育超10万人次。

在通信技术迭代发展的黄金20年里,林实践始终保持“日拱一卒”的修炼模式,将“变革创新、崇尚科技”的理念融入血液。这位高级专家笑称,自己仍是一名“一线码农”,“只要通信脉搏还在跳动,我的技术长征就不会停歇”。

采访结束前,林实践向记者讲述起办公桌上一张合影的故事:这是2005年,他刚接过班组长重任时的班组合影。照片里的年轻人如今已成为技术骨干,而他的办公室墙上,新的“全家福”里又多了许多年轻的面孔。

林实践坚信:“数字工匠的价值,不是孤军奋战,而是点燃团队的创新火种。”而他,愿意成为那个在数字森林里举起“火炬”的人。

【人来人往】

“小题大做”的匠心哲学

李润钊

采访中,多年前林实践用仿真实训平台为企业节省上亿元设备费用的故事,至今仍被人津津乐道。如今,从单机版到Web4.0版,18年间,实训平台迭代了201个版本,依托平台搭建起的80套大型独立实验室与180套可扩容小型实验室,让工匠们每一次的技能雕琢都能找到最适配的“练兵场”。

当新质生产力浪潮奔涌,林实践用自己的奋斗故事,给了我们一个不过时的秘诀——创新总是从“无人问津”处开始。

2007年的夏夜,林实践光着膀子在旧电脑前敲击代码的身影,恰是奋斗者最本真的模样。面对“百万投入才能建实验室”的行业铁律,他偏要用几台淘汰主机撕开裂口。这种“向技术荒漠要绿洲”的倔强,源于匠人精神中“爱拼敢赢”的基因。如今,18年过去了,我们依然能从林实践带领团队拆解代码的身影中看到似曾相识的执拗。

林实践的技术手札里有这样一句话:“技术从‘能用’到‘好用’,差的是千次打磨的耐心。”林实践用行动证明:技术的厚度,藏在那些被忽略的细节里。就像他调试智能评分系统时说的:“机器比人更较真,你糊弄它0.1秒,它就还你千万次失误。”

林实践这份“小题大做”的“匠心哲学”,在如今快节奏的时代尤为稀缺。很多人渴望在聚光灯下进行“快充式”的创新,但唯有那些在无人处深耕、在细节处死磕、在传承中燃烧的微光,方能汇聚成照亮数字中国的星河。林实践用奋斗证明:最动人的创新,就书写在平凡岗位的晨昏之间。

来源:工人日报

评论